أغمضت عينيها على طهرها ومضت… أتراه يسعد «فيليب» بعودة اللقيا؟ لم تتعب املي أبي راشد نصرالله (1931 ـــ 2018) من نضالها في الكتابة والدفاع عن حقوق المرأة، الطفل واللغة، وعن لهفتنا وأشواقنا إلى أبنائنا الذين تآكلتهم الغربة، مثلما أكلت حنيننا إليهم… لكن بعد سنتين من مقاومة السرطان، قررت أيقونة الكلمة والأدب واللطف أن ترتاح وترحل، حتى قبل عودة «طيور أيلول».

هذه «الفلاحة الجنوبية» لم تبهرها بهارج المدينة وأضواؤها، بعدما سلخت نفسها عن بيئة «منغلقة» على حرّية المرأة وحقّها في التعلّم. لذلك حافظت على القيم الإنسانية والاجتماعية التي بقيت راسخة في ذاتها، بل استثمرتها في لغة أدبية حوارية دافعت عن كثير من المبادئ الوطنية والاجتماعية، وأغنت مكتبتنا بعشرات القصص والروايات التي ترجمت إلى لغات عالمية متعددة.

ولدت صاحبة «طيور أيلول» في 10 تموز (يوليو) 1931 في بلدة كوكبا في قضاء حاصبيا (جنوب لبنان). هي الابنة البكر لعائلة مؤلفة من ستة أولاد. والدها داوود أبي راشد من كوكبا، ووالدتها لطفى أبو نصر من الكفير، حيث استقرت العائلة بعد ولادة املي بقليل. عاشت طفولتها كغيرها من أطفال القرى. عملت في الحقول، وشاركت في جني المواسم، من قطاف الزيتون الى حصاد القمح، فأغنت هذه الحياة ذاكرتها. مع الحرف الأول الذي تلقنته ابنة الست سنوات، بدأت رحلة الغرام بالكتاب، لكن شوقها للمعرفة كان سابقاً لدخولها المدرسة. وهي تصف تلك المرحلة: «كان منزلنا مجاوراً لمدرسة القرية التي تستقبل تلامذة الست سنوات فقط. كنت أهرب من المنزل وأنا في عمر الأربع سنوات، وأسترق السمع من نافذة الصف وأحفظ الشعر والقصص. فكم حفظت من الأشعار وأسمعتها لوالدي وهو يجلس على المصطبة يشرب القهوة مع أصدقائه».

لولعها بالمعرفة؛ وتوقها إلى الهرب من محيطها الضيّق، «وقد كبّلني، روحاً وجسداً؛ وحسبت أن الكلمة طائر مجنح أتعلق به وأرحل»، ظلت تحلم بأنه، ربما، خلف الأفق، فسحة حرية لا تتوافر لها في المكان الأول. تتأمل وهي تراقب مرور المواسم وعبور الطيور المهاجرة، عاماً بعد عام. أخيراً، انتشلها مما هي فيه من ارتباك، واحد من تلك الطيور التي هاجرت في أعقاب الحرب العالمية الأولى… إنّه خالها أيوب أبو نصر الكاتب (باللغة الإنكليزية) والعضو في «الرابطة القلمية»، العائد من نيويورك ليسكن الدار ويقصّ على مسامعها قصص الفتيات في أميركا. كذلك، أنقذها خالها توفيق حين كتبت تطلب مساعدته المالية كي تعبر الجسر، إلى ما هو أبعد من مدرستها الابتدائية، والصف الثالث فيها الذي أعادته مرة ثانية لأن لا صف بعده! كانت تلك قفزتها والمحطة الأولى، «فأنا أعيش في مجتمع محافظ جداً، كان والدي يريد أن يحجبني مثلاً، والمسموح للذكر غير مباح للأنثى، ما جعلني أثور على ما أنا فيه».

إلى بيروت تصل سنة 1953، تحمل فوق منكبيها كل «الوصايا المستحيلة»؛ فكانت تسير في الشوارع كأنها مراقبة من عيون أولئك الناس الذي أحبتهم «حتى آخر حرف».

في بيروت، سكنت في معهد داخلي وعلّمت فيه لقاء إقامتها المجانية. انطلاقتها الصحافية في «صوت المرأة» أهلتها للوصول إلى «دار الصياد» عام 1955. من هناك، تدخل في عالم الصحافة من بابها الواسع، ومن دورها الأشهر آنذاك ومن خلال صاحبها ذي الانتشار العربي الواسع، سعيد فريحة. ولكي تبقى حرة وعلى الحياد، تجنبت السياسة وكتبت في زاوية «الدور والقصور» التي رشحتها للدخول إلى تلك القصور المخملية في بيروت والتعرف إلى رباتها، وقد استلهمت تجاربهن الحياتية في بعض عناوين القصص ومدلولاتها. كذلك، مهدت لها الصحافة من أبوابها المختلفة، التعرف إلى الرؤساء ونسائهم والعديد من سيدات المجتمع. في 1958، تخرّجت من الجامعة الأميركية بشهادة بكالوريوس، وبعدها بأربع سنوات (1962) صدرت روايتها الأولى «طيور أيلول». فور صدورها، نالت ثلاث جوائز أدبية، وتجاوزت في طبعتها حتى اليوم الثامنة عشرة، تلتها سبع روايات وتسع مجموعات قصصية.

في 1957، تزوجت من الكيميائي فيليب نصراللّه، من زحلة ورزقت منه بأربعة أبناء هم: رمزي، مها، خليل ومنى. في 1982، احترق منزلها العائلي، مع مجموعة مخطوطات إبّان الاجتياح الإسرائيلي لبيروت. ومع ترجمة روايتها «الإقلاع عكس الزمن» إلى الإنكليزية عام 1987، فُتح الباب أمام ترجمة العديد من أعمالها إلى الإنكليزية، الألمانية، الهولندية والألمانية والتايلاندية…

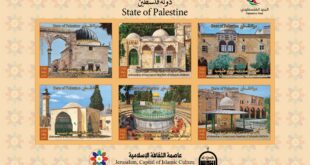

كُرّمت في آب (أغسطس) 2017 في ألمانيا التي منحتها وسام «غوته» الفخري. كذلك، كرّمها «المجلس الثقافي للبنان الجنوبي» وجمعية «بيت المصوّر» و«مؤسسة نجوى القلعاني» و«المنبر الثقافي» (التابع لجمعية التَّخَصُّص والتوجيه العلمي) و«جمعية تقدّم المرأة» في النبطية و«معرض خليل برجاوي لطوابع البريد»، ضمن احتفال حاشد أقيم في 2017 في مركز جمعية «التخصّص العلمي» في بيروت وتخلله توزيع بطاقات بريدية عليها نبذة عنها باللغتين العربية والإنكليزية، وحملت إحداها صورة روايتها الأولى «طيور أيلول»، والثانية صورة لها بالأسود والأبيض. أما الثالثة فكانت لوحة رسمتها الفنانة خولة الطفيلي وأهدتها إياها خلال التكريم.

في 6 شباط (فبراير) الماضي، كان مقرراً أن يقلدها رئيس الجمهورية ميشال عون وساماً جمهورياً من رتبة «كومندور» في القصر الجمهوري، تقديراً «لعطائها وإبداعها الإنسانيَيْن…» بيد أن وضعها الصحي حال دون وصولها إلى القصر، فأوفد إليها وزير العدل سليم جريصاتي لتقليدها الوسام، وتحدث إليها عون عبر الهاتف مباركاً لها هذا الوسام. وقد علّقت على الجائزة بقولها: «ماذا فعلت لاستحق التكريم، أنا فلاحة ابنة فلاحين، وما كتبته كان ينبع من احساسي مرة في معاندة الهجرة التي سلبت مني اخوتي وأعز شباب القرية ومرات للاطفال لأبعدهم عن أجواء الحرب بالكلمة العذبة والمواقف الشجاعة».

ويوم كرمها «المجلس الثقافي للبنان الجنوبي» بحضور أمينه العام حبيب صادق، قالت: «بعد هذا المشوار الطويل، ما زلت أعتبر نفسي تلك الفلاحة الريفية، التي أحبّت حقول قريتها، ومارست العمل فيها. وعندما أرخت من يدها «المحراث»، أمسكت بالقلم لتتابع الحراثة والغرس، على رجاء أن تنقل كلماتها ما يختزن صدرها، من محبة، ودعوة لأجل السلام والحرية. على أمل أن تبقى أرضنا وفية لأصولها والجذور، فتقرأ باللسان العربي، أي باللغة الأم، أدباً حيّاً من أرضنا، وضارباً جذوره في أعماقها، مثل القمح والكرمة والزيتون».* تقام مراسم الجنازة اليوم (س:15:00) في «مطرانية مار نقولا للروم الأرثوكس» في حي الميدان (زحلة) ـــ تقبل التعازي في صالون الكنيسة قبل الدفن وبعده. كما تقبل في صالون «كنيسة سيدة النياح للروم الأرثوذكس» في شارع المكحول في رأس بيروت يومي الجمعة والسبت (من العاشرة صباحاً حتى السادسة مساء)، والأحد 18 آذار (من الثانية بعد الظهر لغاية السادسة مساء).

الكتاب الأخير

قبل رحيلها بأيام، أصدرت دار «هاشيت أنطوان/ نوفل» كتاب «الزمن الجميل» الذي يعد بمثابة تحية لإملي نصر الله ولسنواتها الذهبية في عالم الصحافة. هنا، تأخذنا الراحلة إلى لبنان الخمسينيات والستينيات، وتذكّرنا بأسماء نسيناها وتقدم لنا أخرى لا نعرفها، من خلال وجوه قابلتها وحاورتها. هنّ نساء في الأغلب. مناضلات، كلٌّ على طريقتها، في المجال العام أو الخاص.

أم الرواية اللبنانيّة

ما أن تلفظ إسم إملي نصرالله حتى يتبادر إلى ذهن من حولك «طيور أيلول»… كأنّها الكلمة السحرية التي تختصر مساراً فريداً في الأدب اللبناني والعربي. إنّها تعود بنا إلى ذاكرة مدرسيّة تجمع بين بساطة المشاعر، وعفويّة التعبير، وأوهام البلاغة، والبراءة الأولى في النظرة إلى الأوطان والناس والعلاقات وأشياء الحياة.

تلك الرواية التأسيسيّة في مسار صاحبتها (1962)، هي من العلامات الفارقة في أدبنا «الكلاسيكي» بقوالبه الجماليّة وموضوعاته وأدواته، أدب ما قبل تجربة القطيعة والتمرّد والحداثة التي أبحرت بالسرد سنوات ضوئيّة بعيداً عن تركة مخائيل نعيمة وجبران خليل جبران ومارون عبّود… وتلك المدرسة ربّما مثّلت املي نصرالله ـــ إلى جانب كتّاب آخرين مثل توفيق يوسف عوّاد ـــ ذروتها، وفي كل الأحوال حلقتها الأخيرة. ما جعلها تتربّع بجدارة في صدارة مناهج المرحلة الاعداديّة.

«طيور أيلول» لا يمكنها طبعاً أن تختصر تجربة إملي نصرالله، فقد تركت عشرات الروايات والقصص والأعمال الخاصة بالصغار، وتنقلت بين محطّات شهدت تطوّر أسلوبها السردي وتنوّعت مادتها الأدبيّة: من «شجرة الدفلى» (1968) و«الرهينة» (1974) إلى «الاقلاع عكس الزمن» (1981)، و«الجمر الغافي» (1995)، على مستوى الرواية. لكن ما يعطي الإنطباع بأنها صاحبة الرواية الواحدة، هو أن الكاتبة المعروفة التي طالما ردد اسمها التلامذة كطوطم يربطهم بالعصر، وسط صحراء مناهج تعود إلى زمن «سفر برلك»، تماهت مع تلك الذاكرة الريفيّة بالدرجة الأولى من خلال موضوعاتها الانسانيّة والاجتماعيّة، ومناخاتها الواقعيّة، ولغتها القريبة من ناس كل يوم، وأسلوبها الكلاسيكي، ومفرداتها المستقاة من البيئة اللبنانيّة كما عاشها ذلك الجيل المؤسس.

إملي نصرالله إبنة مرحلة مهمّة، تشكّل انعطافة في المسار الثقافي والسياسي والاجتماعي. مرحلة تستمدّ شرعيّتها غالباً من الجذور «الريفيّة»، من تلك المغامرة الكبرى التي هي تحصيل العلم لدى جيل منحدر من الأطراف، أبناء وبنات ثقافة زراعيّة وبيئة قرويّة، وطبقات دنيا بعيدة عن المركز. في هذا العالم يبدو حلم المعرفة والتعلّم، والكتابة والأدب، مرادفاً لحلم «الانعتاق» من البيئة الأولى، من دون التمرّد عليها، والهجرة إلى أنماط اجتماعية واقتصادية تمثّل الانفتاح والارتقاء. الهجرة من الريف إلى المدينة، أو الهجرة إلى أصقاع الإغتراب بحثاً عن نمط حياة جديدة. وفي هذا السياق، تكون ذروة الحريّة بالنسبة إلى امرأة شابة مثل إملي، هي «النزول» «وحدها» إلى المدينة ـــ «سيجرصك الناس» قالت لها صديقتها ـــ لتحصيل العلم، مع ما يشكّل ذلك من عصيان اجتماعي يتصادم مع السائد. كل هذه الثيمات شكلت جوهر تجربتها الأدبيّة.

هنا تبدو العلاقة عضويّة بين وعي الواقع واعادة صياغته أيديولوجيّاً… بين جماليّات الكتابة والنظرة إلى الذات والهويّة والوطن، وإلى الفرد في علاقته بالجماعة، وإلى المرأة وآفاق الحريّة، إلخ. وهنا تضيع الكرونولوجيا ولا يعود للزمن مفهوم خطي. مثلاً رواية ليلى بعلبكي «أنا أحيا» التي ظهرت قبل «طيور أيلول» بأربع سنوات، تبدو لاحقة عليها، لأنّها تنتمي إلى «زمن» مختلف، وتجربة «مدينيّة»، ووعي مغاير، قائم على تكريس القطيعة الوجوديّة والحسيّة والفكريّة والايديولوجية مع السائد. الكلام نفسه ينطبق على يوسف حبشي الأشقر الذي سيشرّع أبواب الرواية الجديدة.

أما «جيل» إملي نصرالله فقد شهد بزوغ المشاريع الكبرى، ما بعد الاستقلال، وتأسيس الثقافة الوطنيّة… وهو جيل لم يدخل دائرة التجاوز والتجريب والإباحيّة، ولم ينغمس في التجربة الوجوديّة التي تكرّست مع جيل السبعينيّات، بل بقي عند الأفق الواقعي والمحافظ والملتزم وحامل الرسالة التأسيسية، وتلفّع برومانسيّة أكيدة، وغنائيّة مترسّخة. وهذا بالذات ما يجعلها شعبيّة وقريبة من القلوب، وما يصنع اليوم كلاسيكيّة إملي نصرالله، ويجعلها في متناول الجميع: كل الفئات والأجيال والمناطق والخنادق، القارئ العادي والمثقف الطليعي على حد سواء. في هذا السياق كرّمها رئيس الجمهوريّة قبل شهر ونيّف كرمز من رموز الوحدة الأهليّة، وككاتبة وطنيّة بامتياز، ستبقى في ذاكرة الأجيال المقبلة، مرجعاً ومدرسة أدبيّة قوامها لغة أصيلة وقوالب وبنى بسيطة، إنما حاملة المعنى ومحتضنة الروح.

إملي نصرالله هي أم الرواية اللبنانيّة بامتياز. في زمن تعب الشعب اللبناني فيه من الآباء الذين يقودون الحروب، وبات بحاجة ماسة للعودة إلى حضن الأم، حضن اللغة، حضن العروبة الحضاريّة الجامعة. يتحلّق اليوم حول أم الرواية اللبنانية لوداعها، أبناء وبنات يكتبون ويحلمون بطريقة مختلفة، وأحفاد أشقياء ومشاكسون. حركيّة الأبداع أيضاً تخضع لسنّة الطبيعة!

يمكنكم متابعة الكاتب عبر تويتر | PierreABISAAB@

أندروميدا قهرت التنين… بالكتابة

إذا كانت الرواية النسوية اللبنانية قد خطت لنفسها طريقاً مع ليلى بعلبكي في «أنا أحيا» (١٩٥٨) حيث سعت كاتبتها إلى كسر هيمنة النبرة الذكورية على الخطاب الأدبي ومهدت الطريق للهمس الأنثوي والأفكار المقموعة في مجتمعات عربية محافظة، أو مع منى جبور التي أسست في روايتها «فتاة تافهة» (١٩٦٢) لأدب أنثوي يطور رؤية بعلبكي ويؤسس لأدب يحفل بقاموس جسدي أنثوي يدعو فيه المرأة قبل الرجل للاعتراف بهذا الجسد وقبوله، وكذلك مع ليلى عسيران التي اختارت في روايتها «لن نموت غداً» (١٩٦٢) قاموس مصطلحات الأرستقراطية البيروتية للتدليل على خواء حياة هذه الأرستقراطية الداخلة في حداثة مشوهة، أو بلقيس الحوماني التي استعارت في «حي اللجا» (١٩٦٧) معجم الطبقات الشعبية للتدليل على التناقض الطبقي والصراع وفق المفهوم الماركسي بين المهمشين والمستغلين… فإن الخارطة الروائية النسائية في لبنان انفتحت مع إملي نصر الله (١٩٣١ـ٢٠١٨) على ثيمات جديدة، ستجعل بلا شك من صاحبة «طيور أيلول» و«شجرة الدفلى» صاحبة أفق روائي أعمق بكثير من العنوان الذي ألصق بها من قبل النقاد كأديبة للقرية والمهجر.

«طيور أيلول» اختلفت في خطابها الروائي عما حملته الرواية النسائية قبلها، اختلافاً أسهم في إثراء الرواية المكتوبة بالعربية في لبنان بمروحة سعت إلى تخطّي التناول الجندري أو الطبقي للرواية النسوية وفتحه على آفاق أرحب. تتناول «طيور أيلول» قصة زمنين: زمن القرية، حيث الحاضر ينتمي إلى الماضي، وزمن المدينة حيث الحاضر موغل في تغريب ساكنيه. بين الزمنين، تسهم الكتابة في صياغة ذاكرة للحنين، ذاكرة تنحت في طياتها إملي نصر الله فضاء للحركة والحضور. قد تبدو هذه النوستالجيا ساذجة للوهلة الأولى، إذ أن الرواية تتناول الماضي لإنعاش زمن القرية اللبنانية وتجعل من هذا الزمن مرآة للحاضر. ولكن بهذه الطريقة، تفترض نصر الله وعياً روائياً يرى الهوية كأنها تعلق بمسقط الرأس وارتباط بالأرض، ويرى المدنية كأنها حوت يبتلع كل شيء. يقول راجي في الرواية إن القرية تبقى «نقطة منسية» في عالم الوجود. ضمن هذا التناقض، تخلق إملي نصرالله فضاء للقرية داخل روايتها. فضاء تعاني المرأة فيه بقدر كبير: لقد تركها زمن القرية أسيرة للتقاليد والموروثات؛ هي تعيش في القرية والقرية تعيش في الماضي. تحكي الرواية عن هذه الموروثات التي ــ على شاكلة السدود العالية ــ تمنع الفتيات من التعرّف إلى الحب، الذي يعتبر في الريف «إثماً قاتلاً»، وتتحدث عن النساء اللواتي تتحدد قيمة حياتهن بعدد الأطفال المحمولين على أيديهن، وعن جرثومة الحب القاتلة التي تترك خلفها الكثير من الضحايا. تموت مريم في الرواية ضحية للاختلافات الطبقية بين أسرتها وأسرة حبيبها، بينما تكون نجلا ضحية لأم الخطايا، ألا وهي الزواج من شخص من ملة أخرى. تتناول الرواية أيضاً الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تدفع الشباب الى الهجرة، تاركين حبيباتهم خلف الشبابيك الحزينة. هجرة وفقاً لرؤية الكاتبة تسهم في اقتلاع الجذور وتهديد الهوية. هاجس الأرض والهوية سيترك بصمته على معظم روايات نصر الله الأخرى. في «الإقلاع عكس الزمن» (١٩٨١)، تجعل نصرالله من رضوان، إحدى شخصيات الرواية، صورة نموذجية للبطل المتمسّك بالأرض ولقيمه اللبنانية الريفية.

يترك رضوان أميركا وأولاده وأحفاده ليطير نحو قريته في الجنوب اللبناني حين يعلم أنها تعرضت للاحتلال الإسرائيلي. تبدو قضايا الهوية والانتماء نسقاً في روايات نصرالله، تخلق بداخله لغتها الروائية. اللغة مشتبكة بلهجة القرية اللبنانية، بطرق القرويين بالتحايل على الكلام، بالأمثال الشعبية التي تزخرف جملهم وبالمأثورات الشفهية المحفوظة في الذاكرة الجمعية. تنبض روايتها بقلوب هؤلاء البسطاء بلغة تسهم في خلق قالب لهوية «لبنانية» وتحدد الخصائص اللغوية لهذه اللغة. كانت بذلك تصوغ أدباً ميز مجموعة من الكتاب النثريين اللبنانيين كأمين نخلة في «المفكرة الريفية» (١٩٤٥)، وفؤاد سليمان في «تموزيات» (١٩٤٥). حاولت هذه المجموعة أن تعطي لبنان، بحدوده الجغرافية الجديدة التي لم تعد تابعة إدارياً لسورية الكبرى، شكلاً ومعنى جديدين. «الطاحونة الضائعة» (1984) يمكن أن يعتبر العمل الأكثر نضجاً في مسيرة نصرالله. إذ عرضت فيه نضال البشر، خصوصاً النساء، في إعادة ترميم النفس وذاكرة المفقودين أثناء الحرب، ويمكن اعتباره العمل الذي أخرجها من الصورة النمطية لأقانيم القرية والهجرة والريف في أدبها. القصة الأبرز في هذه المجموعة المكتوبة بلغة المتكلم، تتحدث نصرالله عن امرأة تبحث عن إرث العائلة الضائع وسط أرض منكوبة ضاع فيها أي أثر للأسلاف. المرأة التي لا تحمل اسماً تتجول مع ابنتها في هضاب خلف بيروت بحثاً عن الأملاك والأماكن التي ترعرعت فيها: تجد نفسها في البدء وسط رؤية سديمية بفعل سنوات البعد العشرين التي شتّتت الذكريات، لترسم لنفسها وسط الخرائط خطة كتلك التي ينتهجها الهجانة أو مقتفو الأثر. تقودها العلامات رويداً رويداً إلى مكان الطاحونة القديمة، ومن هذه العلامة بالتحديد، تبدأ المرأة بنسج شبكة عنكبوتية من الذكريات تعيد عبرها تظهير العلاقات الاجتماعية القديمة التي قامت حول الطاحونة، والطقوس العائلية في العلاقة مع المحاصيل الزراعية والقصص التي كانت تروى عند زيارة الطاحونة وحولها. بهذه العملية، تدخل المرأة لعبة Puzzle كبيرة تساعدها في إعادة اكتشاف نفسها، وهويتها ونقاط التوازن في وجودها. أهمية هذه المجموعة في عمل نصرالله أنه يمكن من قلب هذه الاستعارة دعوة الجماعات التي تعيش في «بيت بمنازل كثيرة» (والتعبير للمؤرخ كمال الصليبي)، أن تتجه نحو تاريخها القريب والبعيد، لا لإحيائه من الأنقاض بل لتناوله معرفياً وسيميولوجياً بشكل أفضل، تحديداً في العلاقة بين الهوية، وخصوصية المكان والمعاني التي تتولد من التقاء هذين العنصرين. في قصة ملفتة في المجموعة نفسها بعنوان «أندروميدا»، تتحدث نصرالله عن امرأة تمشي على الشاطئ بحيث تكون قبلتها مدينة طرابلس، وتكون بيروت خلفها. تدعو المرأة المجهولة الاسم القارئ إلى أن يفهم تجربتها، يتفاجأ بامرأة أخرى اسمها أندروميدا، تقدم نفسها بأنها المنقذة لمدينة قديمة. إنها أندروميدا في الأسطورة الإغريقية القديمة، لكنها هنا، وببراعة ملفتة من نصرالله، لن تكون ضحية التنين، أو الأضحية التي يقدمها أبوها لافتداء المدينة. ستكون أندروميدا المرأة التي تعي شرط وجودها وتواجه الكائن البغيض الذي يقف أمام وجودها وتقهره بيديها. بهذه الوضعية التقدمية التي أرادتها لها إملي نصرالله، تفوقت أندروميدا في مصيرها الإيجابي بأشواط على مصائر سلبية رسمها لها كتاب غربيون معاصرون من روبينز وبيرن- جونز وتامارا دي ليمبيكا، حيث تظهر أندروميدا ضحية هشة تحتاج الى رجل لإنقاذها. ما كتبته نصرالله باكراً عن صدمة الحداثة في المدينة وذاكرة الجماعات الدينية والعرقية وإدارة الاختلاف في وطن مزدحم بالنزاعات وكذلك شرط المرأة في مجتمع لا يزال يمارس العنف ضدها من اللغة إلى الأحوال الشخصية وصولاً إلى جرائم الشرف، هو ضمانة أكيدة لراهنية هذا الأدب: سيعود كثيرون إلى ما كتبته ابنة الكفير الجنوبية لقراءته بعيون جديدة.

نتاج زاخر بالقيم الإنسانية والأدبية

منذ بداية الستينيات من القرن الماضي، باشرت إملي نصرالله مسيرتها الكتابية، وقد بدأتها صحافية في «دار الصياد»، في ظل سعيد فريحة، وراحت تترجّح بين الصحافة والأدب، إلى أن أوصاها ذات يوم: «يا إملي اكتبي صحافة وخفّفي من الأدب»، غير أن الأديبة ستتغلّب فيها على الصحافية، لا سيّما بعد نشر رواية «طيور أيلول» التي استهلّت بها مسيرة أدبية غنية، امتدّت على مدى خمسة عقود ونصف العقد، وتمخّضت عن أربعةٍ وستين كتاباً، منها أربعة وأربعون كتاباً منشوراً في الحقول المعرفية المختلفة، وعشرون كتاباً مخطوطاً، وضعتها في عهدة الجامعة اليسوعية لعلّها تبصر النشر ذات يوم. ولذلك الاستهلال الأدبي حكاية أسرّت بها إلي، ذات لقاء بيننا، في شهر أيار 2015، فخلال زيارة جواهر لال نهرو مع ابنته أنديرا إلى لبنان، بداية الستينيات من القرن الماضي، دعتها صديقتها روبا جنسن، زوجة القائم بالأعمال الهندي، إلى حضور حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة الهندية في بيروت على شرف الضيف، ولقاء الشخصيات الهندية التي تزور لبنان. وفي ذلك الحفل، فاجأتها بسؤالها: «متى ستكتبين روايتك الأولى؟»، فشكّل ذلك السؤال الشرارة التي أشعلت فتيل الأدب لديها، وهو فتيلٌ بقي مشتعلاً طيلة نيّفٍ ونصف قرن، وتمخّض عن حصاد أدبي وفير، يتوزّع على: تسع روايات، عشر مجموعات قصصية، سبعة كتب للفتيان، خمسة كتب للأطفال، ستة أجزاء من «نساء رائدات»، خمسة أجزاء من «حصاد الأيام»، مجموعة شعرية واحدة، وكتاب «ذكريات مهنية»، وصدر لها منذ أيام كتاب «الزمن الجميل» الذي يشتمل على مقابلات مع نساء تركن بصمات في مختلف الحقول. ناهيك بالمخطوطات العشرين التي أودعتها الجامعة اليسوعية. وهذا النتاج يزخر بالقيم الإنسانية والاجتماعية والأدبية، ويحافظ على «أدبية» الأدب، ونظافة اللغة، فإملي نصرالله لم تحاول أبداً كسر مزراب العين لتحظى بشهرة عابرة، ولم تتناول التابوات الثلاثة: الجنس والدين والسياسة، دون أن يعني ذلك عدم رصدها التحوّلات الاجتماعية في العالم المرجعي الذي تحيل إليه رواياتها وقصصها. ولعل صدق إملي نصرالله الفني في تصوير الواقع اللبناني، الريفي والمديني، وواقع الهجرة، هو ما جعل أدبها يترجم إلى العديد من اللغات الأجنبية، وما جعل مؤسّسات دولية تمنحها الأوسمة الرفيعة التي تستحق، ناهيك بالوسام الذي منحتها إياه رئاسة الجمهورية اللبنانية. إن التوقف عند نتاج نصرالله الغني يحتاج إلى بحوث ودراسات كثيرة ليس المقام والمناسبة ملائمين له في هذه العجالة، غير أن المؤكّد أن هذا النتاج سيكون محور الاهتمام لأجيال مقبلة، وأن إملي نصرالله ستبقى في قلوب قرّائها وأصدقائها الكثيرين الذين يهولهم الفقد، وحسبي أنني واحدٌ منهم.

* كاتب وشاعر لبناني

أخوّة ستة عقود

رحلتْ الأخت الكاتبة الأديبة الإنسانة إملي أبي راشد نصرالله.

سيكتبُ غيري عن إنتاجها الأدبي، عن «طيور أيلول» و«شجرة الدفلى» و«الإقلاع عكس الزمن» و«الجمر الغافي» وعن كتبها الموجّهة للناشئة كـ «روت لي الأيّام» و«خبزنا اليومي» و«محطّات الرحيل». كيف لا أذكر قصّة زيكو الحقيقيّة عن تعلّق الدكتورة منى (ابنتها) بقطّتها.

سيكتبُ غيري عن إنتاجها الوافر تحليلاً وتعليقاً ومدحاً. أمّا أنا فتقديري لإنتاجها الأدبيّ أمر لا يحتاجُ إلى شرحٍ؛ أمّا أخوّتها ومحبّتها وإنسانيّتها فهي الرابط بيننا الذي قام واستمرّ طوال هذه العقود. تعارفنا صحافيّتين ناشئتين يجمعنا إضافةً إلى حبّ الأدب هاجسُ الهجرة والبعد عمن يمتّون إلينا بصلة الرحم . حاولنا التعويض عن الفراق بالأخوّة الصادقة الوفيّة، فأختها الوحيدة تقيمُ في كندا وأختي في مصر.

تعارفنا عندما كانت تقيمُ في منطقة ساحل المتن مع أهل زوجها الراحل فيليب نصر الله ـ منزلهم كان يشغلُ العقار الملاصقَ لما هو الآن مستشفى الساحل ـ أي، كنّا متقاربتين جغرافيّاً وتالياً إنسانيّاً وفكرياً.

أينما سكنتْ من بعبدا إلى فردان إلى المكحول كنّا نتبادلُ اللقاءات.

بقيتِ القريةُ مصدرَ وحيها الوحيد رغم إقامتها الطويلة في العاصمة. نفسيّاً، ذكرياتُ القرية هاجسها.

منذ حوالى العام، زرتُ الكفير وكوكبا وأريتها الصور المأخوذة هناك، فرحتْ لأنّي شاركتها محبّة قريتيها (قريتا الوالد والوالدة المتجاورتان) وأخذتُ صوراً للمنزل العائليّ الذي أطلقت عليه هي اسم «بيت طيور أيلول».

تسعى ابنتها المهندسة مهى وكلّ محبّيها إلى تفعيل هذا الإرث ليصبح مركزاً ثقافياً للكفير وجوارها.

أيّتها الأخت العزيزة سلام على روحك الطاهرة ولا أقول وداعاً ولكن، إلى اللقاء.

«هاشيت» تنعى الإنسانة والكاتبة الرائدة

فلا يمكن التمييز بين إملي نصرالله الكاتبة وإملي نصرالله الإنسانة. لقد مثّلت الأديبة الراحلة الزمن الجميل بأخلاقها وأدبها وفكرها وثقافتها الشاملة وانتمائها لوطنها وتعلّقها بجذوره».

وأضاف تيّان: «ارتبط اسم إملي نصرالله وأدبها بذاكرة اللبنانيين والعرب جميعاً، فنصوصها تُدرّس في المدارس. ونحن في «دار نوفل» تربطنا بها علاقة متينة عمرها سنوات طوال منذ تأسس الدار التي تشكّل الأديبة الراحلة إحدى أعمدتها».

سيرة بالصوَر

موقع هوا لبنان

موقع هوا لبنان