الكاتب: منذر محمود جابر

الكاتب: منذر محمود جابر

لم تتأخر الكاميرا علينا، نحن الذين تباطأنا وقصّرنا في استثمارها. كان استثمار الكاميرا عندنا خارج الاستعمال الشخصي، وما زال، عدّة تنصّت بشعة بالعين. كانت وما زالت عدّة شغل الأجهزة الأمنية. تجهد لتضبطك متلبسًا بالجرم المشهود، مع يسار أو مع يمين أو مع عدو. أو تتوزعها حاليًا الطرقات لدواع أمنية. أو تتوزعها السوبرماركات لدوافع في ضبط السراق واللصوص. وتتوزعها بعض غرف المدارس الخاصة لمراقبة عطاء المعلمين، وحسن أدارتهم لأوقاتهم داخل الصفوف. أما أن تكون الكاميرا عيناً لحادثة في الاجتماع والاقتصاد، حجةً أو قرينةً أو سجلاً، فهذا ما لم نسعد به كثيرًا بعد. وغب الحديث عن الكاميرا، أجدني مدفوعًا للتنوية برواد التأريخ بالبصيرة وبالعين، علي مزرعاني وكامل جابر، ومساهماتهما الفذة. بخاصة مساهمة علي مزرعاني، بصور عن الجنوب في كتاب مطبعة الشمالي لبنان في أربعة قرون.

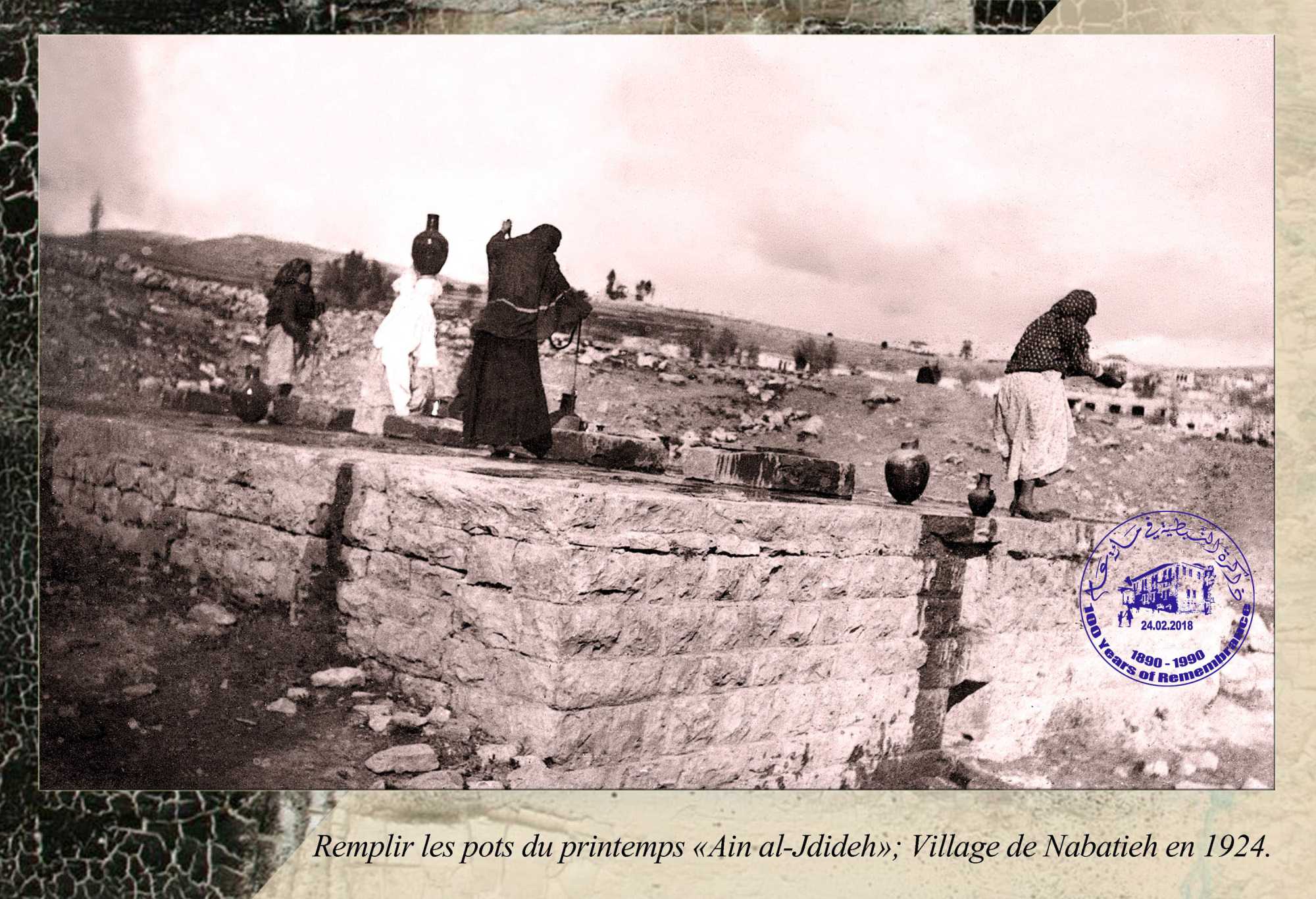

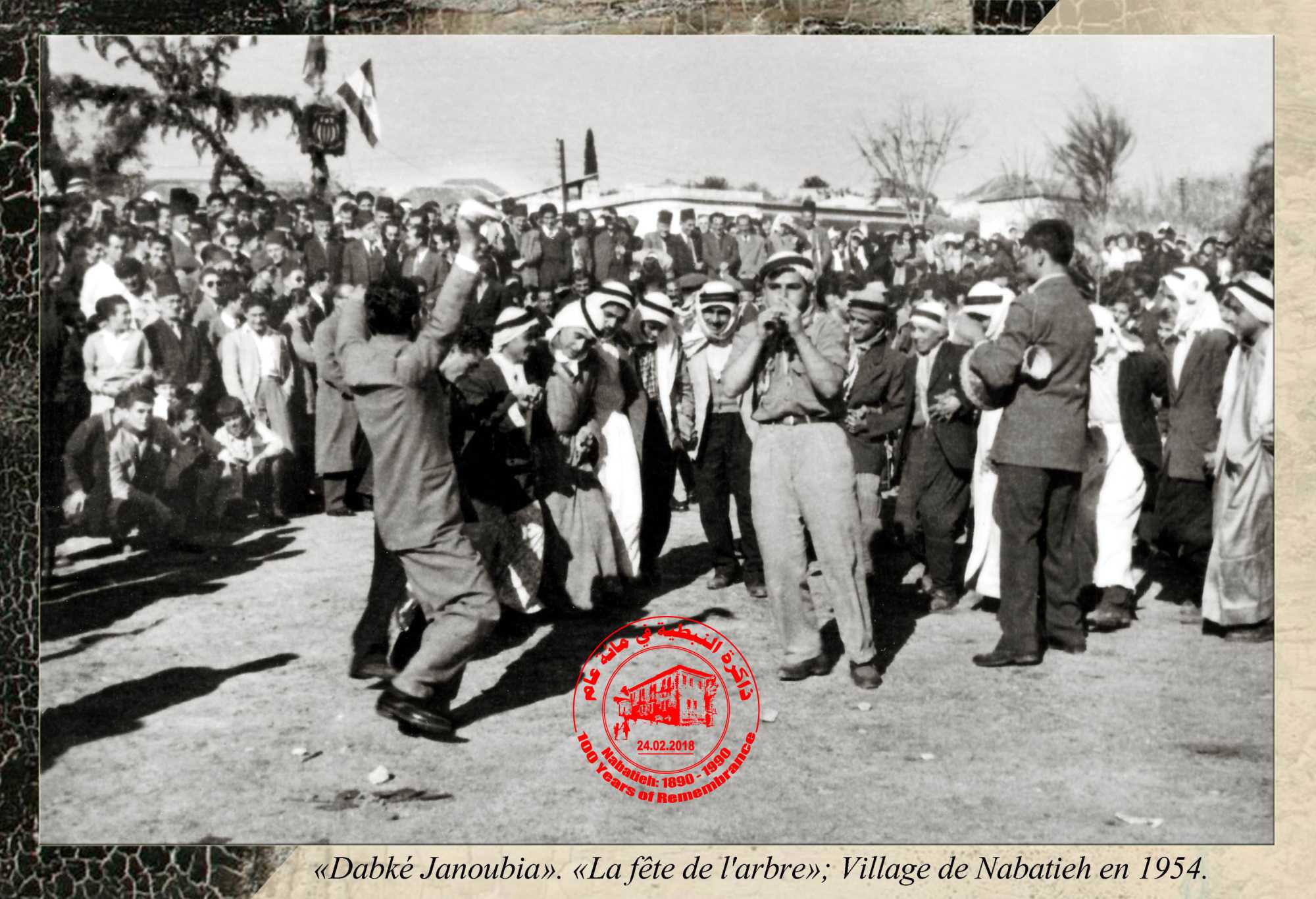

وفي “ذاكرة النبطية في مائة عام” تطل الكاميرا عندنا بمهمة جديدة، تطل برواية خاصة بها للتاريخ. تبدو فيها الأفكار والروايات عبر التصوير، مرميّة بلا حساب، على قارعة الطريق، كما يقول الجاحظ.

ففي كل صورة من هذه الصور أعماق لم نكن نحسب أنها في العين، أعماق لم نكن نحسب أنها في الألوان. وهي تبدو متحف ثقافة، ومتحف وتواصل، تعطيك بلا جميل، ما تريد أن تأخذه منها. تعطيك دون التباس أو إشكال أو منة.

الصور في ذاكرة النبطية هي العمر الذي تجمد في لحظة، هي التراث الذي تجمع في باصرة نافذة. هي الصراخ والعياط الذي تكوم في صمت عاقل جدًا. هي الحركة التي اختصرت نفسها وتجمدت في شلل.

الصور في ذاكرة النبطية، عيون ملأى بالشوق والتوق. ملأى بالوجوه التي نعرفها في دواخلنا ووجداننا، ولكننا عزلناها في مكان بعيد في الذاكرة، وهي تطل الآن من جديد على غير موعد.

من أين جاء كل هذا الحنان، من أين جاءت كل تلك الدهشة المتفجرة، من خلال النظر إلى حسن كامل الصباح بالزي العسكري. وكأننا لم نر زيًا عسكريًا من قبل! أو كأننا، أمام غير صورة، لم نر فارسًا في علو حصانه! من أين تأتي الدهشة التي تطفح في الوجه، عندما ننظر إلى اللقطات المبعثرة لسوق النبطية، أو لمشهد عاشوراء، أو لحلقة الدبكة، أو لبعض رجالات النبطية ومشيختها أحمد رضا وسليمان ظاهر ومحمد جابر. لقطاتٌ منسية، وكأنها توهِم بأنه كان في النبطية سوق وعاشوراء وأعراس ورجال. ولكنها في الجوهر، صور تعود لتذكر الناس بجريهم السريع نحو تراثهم، ونحو التمسك بذاكرتهم. أو باختصار، تذكرهم بجريهم السريع الدائم نحو الحياة. واستطرد هنا لأقول حبذا لو طالت الصور الزعامات التي داولت السياسة في النبطية في القرن الماضي، كل الزعامات السياسية. تلك الزعامات التي كان يشعر مناصروها أن الولاء لها شرف، ويشعر مخاصموها أن الخصام معها تشريف.

صور ذاكرة النبطية في مائة عام، تستنطق ثقافة القطع مع الحرب. فهي تأخذنا من جذور قلقنا، إلى طقوس من الصمت المنفعل، تأخذنا إلى خشوع وخلوة مع أنفسنا. تأخذنا إلى انتفاضة عميقة عميقة، وإن خافتة، عما حاصرتنا وتحاصرنا به حروب الطوائف الدائمة. كل ذلك، لأن الصور هنا حقل ذاكرة النبطية الوسيع، وهي تأتي لتروي أحداثًا حميمة لأناس لا نعرفهم، وقد رحلوا عن الدنيا جماعات جماعات. أناس صامتون في مواضعهم في الصور. والصمت في جميع هذه الصور ثقيل. ولكن للغياب وللصمت رائحة التراث الحاضر، ورائحة حيوات الأهل الواسعة واجتماعهم الممتد.

والصمت في الصورة طقس مقاومة أمام الموت، وهو في جوهره تكريس لاستعادة الحياة. بخاصة وأن الصورة هي عدو للنسيان، لأن الحياة، وليس الموت مادةُ التصوير وأساسُه. والحرب في جوهرها تأكيد للنسيان وسمسرة للموت.

ونسيان تراثنا وخبزنا وأغانينا هو جريمة الحرب الأولى. وإذا سمعنا هنا، أن لغة هذا اللقاء وهذه الصور، هي لغة ما قبل الحرب، فلا يشعرن أحدٌ بأن هذه من بقاء الأمور على حالها. فالاحتراب في لبنان، بارداً كان أو حاراً، داخلياً بين جماعاته وأهليه، لم يقدم للبنان سوى حطام مجتمع، وسوى حطام قناعات وسلوكات.

فالحرب دفعت بالمقيمين في الجنوب إلى إغفال بعض تراثهم، كما غفل النازحون والمهاجرون الذين انقطعوا عن جنوبهم، عن حواشي هذا التراث حتى انقطعوا عنه.

فالغربة، نزوحًا أو هجرة، لم تعد موضوع قسَم أو دعاء: “وحياة غربة إبني”، “الله يرد غربته”. ومن بعد، جلس يمين جمع الشمل محلَّ يمين الغربة: ” الله يجمع شملكم”، وما هم هنا مكانُ هذا الجمع في الجنوب أو في خارجه. يكفي أن يجتمع الشمل. يزيح الجنوب عن منزلته حصنا حصيناً، يلمّ شمل الأسر المتناثرة. بَرَكة اجتماع الأهل، أكبرُ من بركة مكان الاجتماع. “الموت بين الأهل نعس”، مثل سيار كثيراً على ألسنة الأهالي في الجنوب، يتعزّون به ويتأسّون عن اعتزال خبز أرضهم وملحِها وأغانيها.

لقد تبدلت الهيئة الجنوبية اليوم، وتذرذر الجنوبيون في مواطن شتى، وفي إقامات شتى، وفي مقادير شتى، مذ ذاك راحوا يفتقدون طعم ذاكرتهم ويغيرون مواضع ومواضيع أحلامهم، مع بعد المزار وتغيير أمكنة النشأة الاولى ومسقط الرأس.

فهل من الممكن أن يكون الجنوبي جنوبيًا، دون أن يعرف بلدته حيّا حيّا وزاروبًا زاروبًا وبيتًا بيتا، دون أن يستذكر بركة البلدة قطرة قطرة، ودون أن يستذكر حواكيرها ميادين لهوه ولعبه ميدانًا ميدانا وأشجارها شجرة شجرة، دون أن يستذكر صخورها التي تمتد إلى ما لا نهاية كقطعان الغنم، دون أن يستذكر بعض كبار مشايخها الذاهلين في زوايا غرفهم في بطون التواريخ والكتب، مشايخها المتوقدين حيوية وحركة في مجالس العصاري والمسايا، والمفوهين فيها بفصحى صافية تتنزل من أفواههم تنزيلا. هل يكون الجنوبي جنوبيًا إذا لم يستو دبيكا في ساحة بلدته الصغيرة، ساحة الرغبات التي تضطرب … يتحلق القرويون في الدبكة على طريقة (فرخة وديك).

هل يكون الجنوبي جنوبيا، دون أن يستذكر الأدعية المحمولة على أرجوحة السحر بنبرة ابتهال طائرة مطلع الفجر، تهدهد نوم الأولاد في نصف إغفاءاتهم أو في نصف يقظتهم: يا رضا الله ورضا الوالدين، يا من قصدوك وجدوك يا رب، يا صباح السرور يا مدبر الامور؟

كانت اللحمة ما بين الجنوب وبين ذاكرة الانسان الجنوبي “صندوقا اسود” يسجل حركاته وسكناته. لحمة لا تعرف فواصل او انقطاع. كانت الارض والبشر تتكاثف في عمق مسيرة الفرد، تنتشر في طيات شخصيته وفي حناياها، يتقلب فيها على أوسع مدى، أو يتكور على أصغر نقطة. وهكذا يدخل في نسيج السيرة الخاصة، أخبارُ علماء الاقاصي ومقاتلُ أئمة وشهداء، وذكرياتُ ومجالسُ ومنتديات، فكأن السيرة الخاصة لا تعدو أن تكون راوية أو قصّاصًا، يحكي ما جرى بدون أن يتوقف كثيرًا عند رمز الحكاية أو صاحبها.

لم تحدثنا الحرب مرة عن والنادي والصورة والتراث والذاكرة والكتاب. من هنا، الخطوة المشكورة للمشرفين على هذا العمل، تبدو مراجعة مع الذات. وربما حوارًا معها، من موقع الفهم والإدراك والوعي والاستخلاص. موقع الميثاق والفلسفة السياسية الجديدة. قيل للأعور العمى صعب. قال نصف الخبر عندي. قيل للأعمى أطلب وتمنى. قال أريد زوج عيون. وهذا ما نطلبه نحن: مدرسة وثقافة وذاكرة وتراث، واجتماع مدني سائغ هنيء.

ونحن، ومع أننا لانملك كثيرًا من نصاب الأمان والفرح، نحن بخيرمع مثل هذه النشاطات، ومع لهفة أمثالكم وحنوكم عليها.

موقع هوا لبنان

موقع هوا لبنان