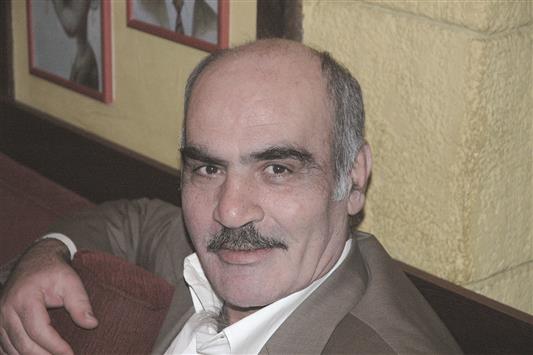

بشّار ترحيني

دعاني صديقي أحمد الباشا – الخياميّ الأصيل – الى إنزال شهادتي الصغيرة بالشّاعر الكبير محمّد العبدالله على “موقع الخيام”، بعد ان علّقت على نشره لمقطع شعريّ له. والباشا كما اعتدنا تسميته مثقّف مثابر على القضايا ونقيضها، محرّك للأفكار النّيرة وقارىء غزيرالقراءة، وإن كان نظره يستوي على مرآه فقط، فهو لم يدعه يحدّ من شغفه في البحث والتهام الكلمات والكتب. عرفته في أوائل الثمانينات كسائر الأصدقاء في صوفيا منذ وصولي واكتشفت للتوّ أني اعرفه منذ زمن، بطلته الخياميّة الجليلة، بعفويته الجنوبيّة الصّادحة، بطيبته وصدقه ودماثة أخلاقه ومعشره، كان كلّما تكلّم داعب بيده اليمنى وأصابعه شاربيه، وما زال، دليل تواضع وخجلٍ بآن، حتّى في تحليله السياسي او نقده الأدبي او سرده المحبوك بقراءات تدهشنا من مشرق عالمنا العربي الى مغربه واطّلاع حثيث على الأدب العالمي. واذكر انّه اول من فتح أريحيتنا على كتّاب وشعراء اليمن ومحدَّثي الشّعر والكتابة في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين…

كان ملتزماً وكنّا ننتبه لمناقشاته وتحليلاته وكان قدوتنا في التفاني لقضايانا.

تلبدّت سماء صوفيا بغيوم سوداء ووقعت على رأسه بعواصفها وعلينا من بعده، يوم استشهد أخوه قاسم في عملية للمقاومة الوطنية اللبنانية الرّائدة في ربوع جبل الشّيخ.

يومها تعرّفت أكثر على عائلة الباشا وأصالته، وتأثّرت كالكثيرين باستشهاد قاسم المقاوم وكتبت قصيدة نشرتها جريدة النّداء عنوانها : حَدِّثنا عنكَ أكثر يا بَاشا جبل الشّيخ!

وبقي الباشا أخانا الأكبر وقلبه مفتوحاً لخزعبلاتنا وأخطائنا كطلبة في المدينة الجامعيّة نغزل العلم والثقافة بالنقاهة والفكاهة كبرجوازيين صغار.. وبعد اغترابنا عن صوفيا، بقي الباشا فيها عَلَماً ومرجعاً. باب بيته مفتوح لكل زائر. وعندما تغيب طويلاً يُعاتبك بحبّ وشوق كما كتب لي منذ مدّة :” لا تدع قلبك يقسى على صوفيا”.

كنب الباشا على صفحته مقطع من قصيدة لمحمد العبدالله :

” إنّي مستوحدٌ كقمرِ الصّيف يا مَرْيَم

كشُرفةٍ بساهرٍ وحيد

أريد ان نركبَ معاً في الطائرة

ونطلّ من النّافذة الصّغيرة

لنرى الأنهار وقرى السّفوح والغابات

أخوي من قلبي قليلاً يا مريم

أريدُ أن أصِفك كما يفعل الشّعراء“.

وعلقت عليه بأنّ شعراء الخيام دردارة مِدرارة!

ثم فاتحته بمعرفتي القريبة بالشّاعر محمد العبدالله وبأخيه الطبيب مصطفى وابن خالته حسن م عبدالله منذ ان وطأت قدميّ باريس قادماً من صوفيا في أواخر الثمانينات.

كنّا ننهي نهارنا باجتماع مسائي نركض اليه للقاء محمد والاستمتاع لحديثه وفكاهته وفلسفته ولغته البليغة وإعرابه الصائب والغوص في بحر كلماته وصوره الشعريّة المخمليّة التي كانت تدفئنا في صقيع باريس وشتائها الشّرس.

كان حسن ميم عبدالله الشّاعر المرهف الآخر، صاحب ” صُوَر الوَلَه” و “مَوْلانَا الغَرام” يدير الجلسة بسلاسة الكلمات وعميق اللغة ومفاصل السياسة والاجتماع وكانت لحيته ترشح ببياضِ ذكرياته الخياميّة وبيته وسهرات خالته سكينة التي تحبّ اللغة والشعر وتسدله كجدائل شعرها موسيقى و معانٍ والتي آثرته وأثّرت فيه منذ صباه.

ومصطفى معروفٍ بصمته واستماعه الدّقيق لكل شاردة، كان يعلّق بفكرةٍ او نقاشٍ مختصر يحسم المواقف، ومازال يعصرالوقت والواقع زيتاً بلغة واضحة هادئة، ميزّات تضعه في موقع المرجعيّة.

كان الوقت يمضي بسرعة و ينقلنا من ساحة السّوربون الى غرفة او بيت أحدنا لنبدأ الليل الطويل وكؤوس من النبيذ المعتّق و شرائح من اللحم المؤدّد وعلب السّردين اذا ألمّ بِنَا الجوع.

السهرة مع محمد العبدالله تبدأ بالسِّحر ثم تتناوبها صوفيّة السّهرَوردي وجدليّة الفارابي حتّى نصعد اللّيل واحداً تلو الآخر على سُلَّم اللّيل. فتأتي “رسائل الوحشة” لتحدّ من غربتنا و” بلا هوادة” لتحيدنا على ما نحن عليه.

ويوم أنشدت له وجدانية كتبتها:

أعيدي لِباقَةِ الوَرد أريجَها

و تَمَهّلي بِنَظْرتِكِ الثّاقِبَة

عَلّني أغْتَنِمُ فُرصَةَ عينيك

أَوْلَى مِنْ عَاقِبَة !

بسرعة بديهته صرخ محمد قائلاً : ” هلْ هي فاقدة لعينٍ من عينيها؟”

قلت: لا بل عيناها خلّابتان.

فأجاب: “.. علّني أغتنمُ فُرصَتَيْ عينيك إذاً.. وليست فرصة واحدة !”

…

وكلما عدت الى بيروت فتشت عنه في مقاهي الحمرا وخاصّة في الCafé de Paris وكنت أهجم عليه مفاجئاً وهو غارقٌ في قراءة جريدة او كتاب او متأمّلاً في النّاس والمارّة.. وكان يقول انت تذهلني وتسقط عليّ كالصّاعقة. ويوم فاجأته بصحبة ابني الصَّغير قال: وقعتما عليّ كقصيدة أحلم في كتابتها..وتتوسع رقعة الطاولات مع مرور الأصدقاء ويبدأ اليوم بعدّ عكسيّ..

محمد العبدالله يرى النَّاس والحياة والواقع المرير. لكنّه مهما كان محدّقاً بحاجبيه المثقلَيْن لا ينظر اليها.. إنَّما يبحر فيها، يستجلي أحلامها وصياغة معانيها بإحساسات مرهفة كرفيف موسيقى مدوزنة.. هكذا تأتي القصيدة محبوكة من ابتسامة محمد الطاغية على أوجاع قلبه.

في إحدى قصائده عبّر عن ذلك بقوله:

“.. يلزمك الإلتفات نحو نجوم السَّمَاء

كي تتناول الحزن مبتسماً

كما يفعل الشّعراء..”

…

و مرت السّنين سريعة وعدنا والتقينا في المقهى الأدبي والثقافي الوحيد في بيروت “شبابيك الشّعر” والذي كان رائداً في تجربة جريئة فريدة..من صُنع الصّديق الجميل حسن ميم عبدالله وأخوه “الرّفيق” منتصر. ومنتصر عرفته وانا في الخامسة عشرة في بلدتي عبّا يجول بلحيته “اليساريّة” شارحاً قوانين الجدل وبعض ماركس في حلقات كنت الأصغر فيها.

و ليلة وداع شبابيك الشّعر بعد انكساره، كما حال الوطن الذي انهدّت مداميك عمارته، كانت حسرتنا كبيرة.. يومها كان محمد يتألّم وساقه بدأت تجبره ان يمسك بعصا تسنده في خطواته.

منذ أسابيع أقيمَ له تكريم من أصدقائه وأحبائه بمناسبة صدور كتابه الجديد ” أعمال الكتابة”.. خطوة جميلة ومعبّرة..

على محبّري الصفحات الثقافية و كل منابر ومجالس الأدب والثقافة ان ينصفوا هذا الشّاعر الكبير.

موقع هوا لبنان

موقع هوا لبنان